Ed. Ayamun, 2014, 210 pages

09-09-2017

La Joconde : aspect de la féminité kabyle

Amar Mezdad, fait partie avec Rachid Aliche et Saïd Sadi, et ce, au sens éditorial du terme, du trio précurseur du genre romanesque kabyle. Il ne peut donc échapper au mythe qui entoure les fondateurs. Bien qu’on puisse remonter jusqu’à Belaid Aït Ali, pour trouver la première expérience d’écriture en langue kabyle, le genre romanesque en cette langue est considéré comme un phénomène essentiellement postcolonial, dont la filiation avec le Mouvement culturel berbère (MCB) est incontestablement établie.

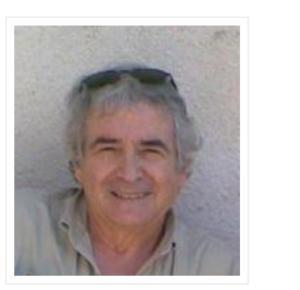

Né en 1958, docteur en médecine, Amar Mezdad est sans doute le romancier kabyle le plus prolifique. Après un recueil de poésie Tafunast igujilen (la vache des orphelins, 1976), il publiera un recueil de nouvelles Tuɣalin (Le retour, 2003) et cinq romans : Iḍ d wass (Le jour et la nuit, 1990), Tagrest urɣu (Hiver torride, 2000), Ass-nni (Ce jour-là, 2006), Teţḍilli-d, ur d-tkeččem, (Elle est en train de paraître mais sans entrer, 2014) et Yiwen wass deg tefsut, (Un jour de printemps, 2015). Curieux et chercheur à ses heures, Amar Mezdad alimente depuis maintenant presque une vingtaine d’années un site Internet dédié au domaine berbère ayamun Cyber-Revue de littérature berbère.

Quand on lit Amar Mezdad, l’on se surprend à penser que le roman kabyle est né adulte. On n’a pas l’impression que l’auteur ait pu être confronté à cette situation paradoxale de devoir écrire à partir de presque rien, les ancêtres n’ayant pas daigné noircir les palimpsestes qu’ils ont dû léguer tout à fait vierges. L’impression donc qui se dégage de la lecture des écrits de l’auteur est qu’il a lu une quantité considérable de livres en berbère. Comme il n’en est rien, puisque les romans écrits en kabyle, rapportés à l’époque de l’auteur, se comptaient sur les doigts d’une seule main, on comprend dès lors que pour atteindre à ce résultat, l’auteur ait besoin, d’une part, d’avoir la parfaite maîtrise de la langue kabyle et des codes culturels et sociaux qui lui sont associés, et d’autre part, une connaissance approfondie de la littérature universelle.

S’il y a un mot pour caractériser le registre de langue de Teţḍilli-d, ur d-tkeččem que je vous présente ici, c’est bien la simplicité. On est loin de ces romans hermétiques alourdis par les néologismes et qui vous obligent à consulter le dictionnaire au détour de chaque ligne, parfois de chaque phrase. Certes l’auteur y introduit des mots nouveaux mais il en fait un usage parcimonieux. Le contexte dans lequel ils apparaissent est si éclairant qu’il permet, soit de s’en passer, soit d’en deviner le sens. Ce travail néologique est loin d’être une épuration, car il fait bon ménage avec le maintien des termes arabes et français.

Il faut noter que l’auteur a réalisé la prouesse d’écrire un roman tout en dialogues, ce qui est en soi un exercice malaisé que peu d’écrivains sont en mesure d’accomplir. Dans la majeure partie du roman le dialogue est engagé entre deux personnes qui évoquent des histoires qui, à leur tour, sont restituées sous forme de dialogues. On est impressionné par la mémoire auditive, j’allais dire documentaire, qui a retenu dans leurs moindres détails, les scènes de la vie quotidienne, les codes de la communication orale adaptés à chaque situation conversationnelle, avec son lot de sous-entendus, de formules de politesse, d’échanges stylisés liés au sexe, le tout tentant de reproduire l’effet du réel.

Simplicité au niveau du lexique certes, mais complexité en revanche au niveau de l’architecture. C’est à ce niveau du reste que s’élabore la scénarisation romanesque. Au plan formel Teţḍilli-d, ur d-tkeččem est un récit de type spéculaire. Il se caractérise par une linéarité fragmentée en ce sens que le récit est obtenu par un montage de séquences se reflétant les unes les autres. Mises en abyme, insertion de récits puisés de la tradition orale, insertion de documents écrits, consignation de rêve, – (ce qui conduit l’auteur et par ricochet le lecteur, à se faire psychanalyste), – tissent une constellation d’images et de micro-récits dont le sens déborde le schéma linéaire. La linéarité postulée, puisque le roman a un incipit et une clôture, est démentie par la réitération du constat relevé en début et dans le titre du roman. D’où le caractère cyclique du récit qui nous rappelle Nedjma de Kateb Yacine.

1- Le titre :

Teţḍilli-d, ur d-tkeččem. Notons l’ambiguïté de Teţḍilli qui peut avoir le sens de « regarder » et « paraître ». C’est le second sens que je retiendrai : ( Elle est en train de paraître en s’abstenant d’entrer, de venir à nous).

Constitué d’une métaphore féminine, s’il en est, ce titre s’analyse comme un programme auquel le roman se trouve astreint. Il renvoie à la structure circulaire du récit. Le titre indique aussi que la fiction est rythmée par le clair-obscur. Il y a l’idée d’une histoire habitée par une hésitation, une incertitude, une tiédeur, …une frigidité. Un coït inabouti. En fait une attente non comblée. Passons sur la sous-métaphore de la lumière suggérée par l’emploi du verbe Teţḍilli, car les apparitions se cristallisent pendant les moments où les astres (soleil, lune, étoile, etc.) sont illuminés. Mais, si elle peut être visible à l’œil nu, cette lumière ne se répand pas pour autant parmi les humains. Que cela soit dit en passant, les romans d’Amar Mezdad ont tous un titre cosmique.

2- Mačči :

On aura remarqué la substitution de la particule de négation mačči (provenant de l’arabe dialectal) par ur. Substitution qui paraît tout à fait pertinente et en même temps adaptée. Notons que cette substitution n’est pas systématique, l’auteur ayant préféré restreindre l’emploi de la particule en question. En réalité il s’agirait plus d’une récupération d’un usage perdu que d’une innovation. En fait ur semble ne faire que reprendre la place qui aurait dû être toujours la sienne.

3- L’Histoire :

Joint par téléphone, Meziane est pressé par son ami Outoudert de venir le voir en Kabylie. La communication a été si brève et défectueuse que Meziane n’a pas eu le temps de s’enquérir des raisons de l’invitation qui venait de lui être faite. Inquiet, s’imaginant être convoqué à l’enterrement de la mère de son ami, il se met très rapidement en route en compagnie de son autre ami Saïd. Il ne se passera rien au cours du trajet si ce ne sont de longues conversations, un changement de roue et un coup de frein brutal pour éviter de percuter un villageois répondant au nom de Bou-Ichoubagh et qui s’avère connaitre Outoudert et ses proches. C’est pendant l’échange entre Meziane et Saïd et bientôt entre ces derniers et Bou-Ichoubagh, lequel a été, entre temps embarqué, que le lecteur saura un peu plus sur Outoudert. Le portrait qui en est dressé indique que celui-ci, outre son militantisme en faveur de la promotion de la culture berbère, prépare un livre dans cette langue. On y apprend qu’il s’est marié avec une algéroise d’origine kabyle peu fière de ses racines et qui regarde de haut les montagnards. La naissance de leur enfant fragilise encore davantage ce ménage, car un différend naîtra au sujet du prénom à donner au nouveau-né. Mécontente de ce que son mari a inscrit son fils à l’état-civil en lui choisissant un prénom à sa convenance, elle va commencer à le bouder en s’en allant passer de longs mois chez ses parents.

Au-delà des rapports conflictuels entre ville et campagne, sur lesquels l’auteur veut attirer l’attention, le point nodal de cette fiction est l’identité. Je soulignerai le fait que l’auteur a choisi de traiter cette question prioritairement sous l’angle de la féminité, autour de laquelle vient, du reste, s’ordonner la vie des hommes.

Quand Outoudert, mal en point après une dispute avec son épouse, va consulter le Dr Legziri, qui est aussi son ami ; la consultation glisse vers la confession : le médecin tente de le consoler en lui expliquant qu’il n’est pas le seul à subir ce sort. « Les femmes lui dit-il se divisent en trois catégories : il y a la Belle au bois dormant, la Reine des abeilles et Brünhild la guerrière ». Suite au tableau que lui brosse le Dr Legziri, Outoudert comprend que son épouse appartient au troisième type. « Le type de femme qu’il faut battre, faute de quoi, c’est elle qui te battra » avertit le Dr Legziri qui, prudent, précise qu’il peut se tromper et que peut-être sa femme n’est pas de ce genre.

Après des années passées avec cette épouse qui lui a rendu la vie dure, il divorce, en réalisant finalement que se marier avec une femme kabyle n’est pas un gage de sauvegarde de la culture berbère. On l’aura compris, le roman pose la question de la survie de la culture kabyle au sein d’une société profondément ébranlée par les transformations économiques et sociales induites par la modernité et l’attrait qu’exerce la mondialisation sur les jeunes. Véhiculées par les langues française et arabe, les nouvelles valeurs menacent, désormais, l’équilibre de la société kabyle.

4- La femme : figure réifiée de l’altérité

Il faut dire que l’auteur porte un regard mitigé non sans être réflexif sur le sexe féminin et à travers lui l’écrit kabyle. Tassadit Yacine a bien montré concernant la culture berbère, l’articulation symbolique qui existe entre langue et féminité. Ce n’est pas un hasard si le nom de langue est masculin en français, et féminin en berbère. Aussi, la langue et le code social ont-ils toujours été associés à la femme. Taqbaylit désigne à la fois le code social et la langue 1.

La femme d’Outoudert qui cultive l’oubli de sa langue maternelle, et qui s’est laissé assimiler par la culture citadine dominante, incarne bien désormais la figure de l’altérité et de l’étrangeté à soi. Elle porte le nom de cette princesse guerrière de la mythologie germanique du Moyen-âge. Comme Mona Lisa, qui a été peinte par Léonard de Vinci, Brünhild l’a été par le peintre britannique Johann Heinrich Füssli.

Outoudert sent le sol se dérober sous ses pieds, il est doublement étranger, d’abord au sein même de l’espace de l’intimité : lui le berbériste voit Brünhild sa femme, appeler leur fils d’un prénom turc, ensuite au sein de la collectivité nationale : tajujeţ (la juge), lui impose au tribunal de s’exprimer en arabe, langue qu’il ne comprend pas 2.

La représentation de l’étrangeté féminine trouve un prolongement avec le profil psychologique que l’auteur brosse de Meziane. Professeur de mathématiques à l’université et célibataire endurci, ce dernier nourrit l’espoir de vivre une idylle amoureuse qui le conduirait à prendre femme. L’occasion va lui être offerte lors du mariage en secondes noces d’Outoudert. Il tombe alors sous le charme de la beauté de Ferroudja, jeune femme qui vient servir le café aux convives. Mais Meziane semble indécis. Ses délibérations laissent transparaître des penchants individualistes, voire égoïstes, qui font planer le doute quant à sa sincérité. Il pense que la femme est comme une « voiture de location » qu’on pourrait céder à son prochain propriétaire si elle vient à nous laisser sur la route. Aussi Ferroudja s’éclipse-t-elle aussi vite qu’elle est apparue incitant Meziane à river constamment ses yeux sur la porte d’où elle avait surgi. Ferroudja ne fait, en fait, que se plier à la loi du roman suivant laquelle l’attente ne sera pas comblée. Meziane qui doit à son tour partir est contraint de griffonner un mot à son intention. Ils se séparent sans échanger le moindre mot et sans qu’elle lève les yeux sur lui.

L’étrangeté de Ferroudja qui représente la nouvelle génération de femmes tient au fait qu’elle est associée à La Joconde, une figure mythique fixée comme objet absolu par un tableau de peinture. Une figure dont les traits restent, du reste, marqués à la fois par l’irréalité, l’immobilité, le flou, l’insaisissable et la fuite. Ce qui enrichit les paradigmes du personnage « spectral et fantomatique ».

4-1. Identification avec La Joconde

Je n’insisterai jamais assez sur le fait que La Joconde, n’est qu’une œuvre d’art, c’est-à-dire un objet. La Joconde (étymologiquement heureux et agréable), dérive du latin Jucundus qui a donné l’italien Giocondo. Mais cette œuvre d’art est entourée d’un mythe et en tant que telle, elle est récit, discours, vision. Aussi l’auteur a-t-il su exploiter ce mythe déjà connu en littérature, en lui donnant un contenu adapté à la spécificité kabyle. La femme kabyle (représentée ici par Ferroudja en tant qu’appréhendée dans sa réalité contemporaine) est identifiée à la femme peinte par Léonard de Vinci (début des temps modernes). Pour ainsi dire, il s’agit d’un rapprochement entre une femme du XVe siècle, représentée par la peinture et un personnage de fiction, sensé provenir du monde contemporain. Cette identification est explicitement posée plus d’une fois : Uggaɣ La Joconde d taqbaylit (Je crois que La Joconde est kabyle). (pp. 110, 112, 183). Cette identification est renforcée par le procédé de l’enchâssement du récit dans le récit (mise en abyme). Dans le rêve que fait Meziane, La Joconde apparaît sous les traits d’une belle jeune femme à la vue de laquelle le rêveur n’a pu retenir un cri de cœur : d taferruǧt ! (c’est un perdreau !). (p.112). Or le nom de Ferroudja est formé justement à partir du vocable taferruǧt. Aussi, lorsque dans la maison d’Outoudert, Ferroudja fait-elle son apparition, Saïd glisse dans l’oreille de Meziane qu’il lui trouvait la beauté de La Joconde.

– Volatilité

Ainsi, on aura remarqué que le personnage rêvé et son double dans la réalité, sont réunis par le sème de la volatilité, comme si ce trait constituait l’essence même de la kabylité – autant dire de la féminité. Par métonymie, le sourire de La Joconde est un sourire prêt à s’évanouir. On le voit certes, mais il échoue à se fixer, à nous inonder de sa lumière. « Il y a un instant, il était encore là, ce sourire, mystérieux et insaisissable… Mais à présent, il semble s’être volatilisé » note Luca Sciortino3. Ainsi, La Joconde, en personnifiant taqbaylit, devient-elle la figure allégorique du roman. C’est à elle que s’applique le titre Teţḍilli-d, ur d-tkeččem.

– Douceur, chasteté

En réalité, les deux personnages (Ferroudja et La Joconde) ne font qu’un. Ils drainent davantage que le sème de l’évanescence puisqu’ils ont en commun également la beauté, la douceur et la chasteté. La Joconde s’inscrit dans un rapport d’opposition avec Brünhild qui quoique belle, n’en est pas moins « guerrière », c’est-à-dire violente et dure. Si la première qui vit au village kabyle de Taza-Usirem (Fontaine de l’espoir) est incluse symboliquement dans l’identité berbère, la seconde en est exclue, parce que, ayant renié la langue kabyle (et du coup, sa féminité). Mais le rapprochement entre Farroudja et La Joconde suggère que Meziane s’est inscrit dans une relation davantage imaginaire que sentimentale.

– Érotisme

L’invitation faite au lecteur de « regarder » La Joconde –Ferroudja, plutôt que de la lire tient de l’intention d’orienter vers un dialogue avec le tableau de Léonard de Vinci. Car tout regard implique désir et plaisir. Hervé Huot rappelle que pour la psychanalyse « l’impression visuelle définit une topographie sexuelle et désirante de la surface des corps. C’est dans cette impression visuelle que s’éveillent les désirs sexuels 4».

Théophile Gautier qui a introduit le premier La Joconde dans la littérature s’est extasié devant un « sphinx de beauté […] [qui] semble proposer à l’admiration des siècles une énigme qu’ils n’ont pas encore résolue ! […] En effet, qui n’est resté accoudé de longues heures devant cette tête baignée de demi-teintes crépusculaires […] cet être étrange avec son regard qui promet des voluptés inconnues ?[…] 5».

4-2. La mort de taqbaylit

Ne perdons pas de vue que La Joconde est un portrait..« Le portrait saisit le vivant dans la perspective de sa future disparition, pour léguer à la postérité une image inaltérée 6 ». A l’origine, le portrait est apparu en peinture, pour immortaliser les hommes et les femmes célèbres. Le personnage peint est celui dont on pressent la mort. Évoquant La Joconde, l’historien de l’art anglais, Walter Pater, s’écrie « elle est plus vieille que les rochers qui l’entourent ; (…), elle est morte bien des fois et elle a connu les secrets de la tombe ; elle a habité les mers profondes et elle en a recueilli les lumières déclinantes 7 ».

Il est significatif que l’annonce de la mort de taqbaylit en tant qu’ancien code de l’honneur, ait été faite, à l’aube, lors de l’enterrement de la tante paternelle d’Outoudert, qui avait lieu au cimetière du village. C’est là où l’assemblée qui ne peut réunir plus de 35 % des villageois se divise autour de la question des contributions financières des femmes. (p.140) Arguant que ces dernières perçoivent un salaire, l’un des camps est favorable à ce qu’elles s’acquittent des redevances et ce, au même titre que les hommes; mais l’autre camp, invoquant la tradition s’y oppose fermement.

– L’ironie

On notera le registre ironique qui met en échec la quête de taqbaylit amorcée par Outoudert. Celui-ci semble ramer à contre-courant de l’évolution de la société kabyle, qui voit les filles arrachées à leurs mères et à leurs familles, et ce, du fait de leur scolarisation massive et de leur insertion dans le marché du travail. C’est bien d’une rupture entre mère et fille dont il s’agit. Une rupture qui pointe, à plus ou moins brève échéance, l’arrêt de la transmission de la langue. Aussi, en se remariant avec une femme de « la capitale » (p. 195) Outoudert, semble avoir répété le geste qui l’avait conduit à l’impasse. Dans le contexte qui est celui de l’étrangeté féminine, le vieil adage kabyle, muqel yemma-s, taɣeḍ yelli-s (p.198) (regarde sa mère, épouse sa fille) prononcé par un des personnages au sujet de la nouvelle femme d’Outoudert, tombe mal à propos. Le roman du reste se clôture sur le constat que le livre d’Outoudert fait plus parler de lui qu’il ne se voit sur le terrain, renvoyant ainsi le lecteur au sens du titre Teţḍilli-d, ur d-tkeččem.

Conclusion

Teţḍilli-d, ur d-tkeččem n’est pas un roman à thèse. La complexité du monde dans lequel nous vivons, rend caduque toute prédiction. L’avenir de taqbaylit, en tant qu’écriture et identité, est assujetti à une traversée (à un voyage) dont l’issue est incertaine. Tout ce que nous risquons à l’arrivée, c’est de nous retrouver, soit dans des obsèques, soit dans une résurrection.

Teţḍilli-d, ur d-tkeččem est un roman qui « pense » qui soulève des questions fondamentales sur l’identité mais sans proposer de réponse. A l’intersection de l’écriture mythologique et du réalisme, ce roman savamment construit laisse au lecteur le soin de juger par lui-même et de produire sa propre réflexion.

Larbi Graïne

Teţḍilli-d, ur d-tkeččem de Amar Mezdad, Bejaïa, Ayamun, 2014, 210 pages.

NOTES :

- Tassadit Yacine, « Langue et représentations sexuelles ou sociales », Journal des anthropologues [En ligne], 82-83 | 2000, mis en ligne le 01 décembre 2001, consulté le 27 août 2017. URL : http://jda.revues.org/3354

- Notons le choix de ne pas recourir à la néologie et la subtilité de cet emprunt au français qui garde son sémantisme hérité de l’ère coloniale.

- Luca Sciortino, « Le regard et la bouche de la Joconde », Cerveau &Psycho, n°12 – novembre-décembre 2005, le 27 août 2017. URL : http://www.cerveauetpsycho.fr/ewb_pages/a/article-le-regard-et-la-bouche-de-la-joconde-21307.php

- Hervé Huot, Du sujet à l’image. Une histoire de l’œil chez Freud, Paris, Universitaires, 1987, p. 122.

- Cité par Donald Sassoon, Histoires de Joconde, Lyon, Stéphane Bachès, 2007, p.164.

- Daniel Bergz, Littérature et peinture, Paris, Armand Colin, 2004, p.84.

- Cité par Donald Sassoon, op. cité, p.166.